Autor

Autor: Maestro Andreas

lunes, 15 de abril de 2013

Capítulo LIII

La estancia en Córdoba sería más una visita turística, aprovechando que quedaba de camino hacia Tarifa, que una parada obligada para algo relacionado con la misión encargada por el rey al conde de Alguízar.

Pero Nuño no quería pasar por alto la oportunidad de que sus chicos visitaran y conocieran esa ciudad preciosa y cargada de historia antigua, además de encanto y un profundo aire de misterio.

El silencio a media tarde en casi toda la urbe invitaba al recogimiento o al descanso, sin otro fin que relajar las tensiones y dejar a un lado cualquier preocupación o problema.

Y nada más embriagador que el aroma de los jazmines y las rosas o claveles para dejar volar la imaginación e ir a un paraíso de placeres incorporales.

Y, unido a todo eso, el perfume de esos cuerpos animados por la preciosa esencia de la juventud, daban el toque definitivo a la atmósfera perfecta para no querer abandonar jamás ese ciudad bella y consentida como la favorita de un califa.

Y en ella reinó el amor entonces y también ahora en torno al conde y sus esclavos. “Pero que lástima que ya sólo queden ruinas en lo que fue la más maravillosa de las ciudades palatinas”, le dijo a Nuño un viejo criado de aspecto cetrino y cara enjuta, vestido todavía a la usanza árabe.

“Ese palacio de fábula, mi señor, hoy son las ruinas de Madinat Al-Zahra”, le dijo el hombre al joven conde.

Y el mancebo quiso saber más sobre ese lugar y le le rogó al servidor que le contase cuanto supiera acerca de ese palacio vacío y medio derruido.

Y el buen hombre añadió: “Mis jóvenes señores, fue construido por el gran Abd ar- Rahman ibn Muhammad III al-Nasir y la leyenda dice que fue en honor de su esposa favorita al-Zahra, que en vuestra lengua significa la flor. Y por eso cuentan que el califa llamó a esa ciudad palatina la ciudad de la flor de azahar. Pero quizás sólo sean leyendas populares que siempre buscan la justificación del amor para todo. Dista de aquí unos ocho kilómetros y fue levantada en las estribaciones de Sierra Morena, frente al valle del Guadalquivir y en la ladera del Yabal al-Arus, que se podría traducir como sierra de la novia. Está distribuida en tres terrazas con un trazado rectangular que ocupa unas ciento doce hectáreas. Y en la primera de ellas se encontraba la residencia del califa. Luego estaban la casa de los visires, el cuerpo de guardia, el gran salón del trono y otras dependencias administrativas y jardines. Más abajo, se extendía la ciudad compuesta por viviendas de artesanos y demás gentes acogidas en ella; y, por supuesto, la mezquita Aljama, aislada del conjunto palatino por una muralla”.

Los muchachos y el conde escuchaban al criado sin respirar muy fuerte para no distraer su perorata, ni perderse una palabra de sus explicaciones.

Y Ramiro, totalmente entusiasmado por el relato de esa maravillosa ciudad, que imaginaban animada por jóvenes uríes y hermosos efebos árabes buscándose entre ellos para gozar de los intensos deleites que ofrece la vida cuando se sabe aprovechar la juventud, interrumpió al anciano para que ampliase algo más sobre ese salón principal donde el califa recibía a su corte.

Y el sirviente continuó diciendo: “Era un bosque de columnas de mármol, con fustes rematados por capiteles de avispero, alternándose unas de color azul claro con otras de tono rosado, que sostenían arcos de herradura bicolores y con dovelas rojizas y en color carne, semejantes a las de la gran mezquita de Córdoba.

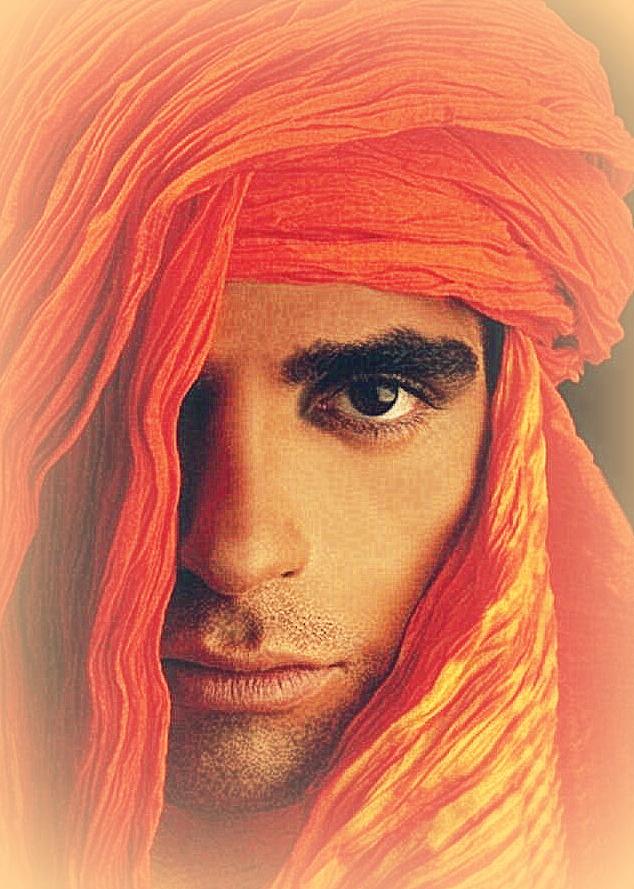

La decoración de este salón regio era fastuosa y sus paredes estaban tapizadas por atauriques labrados, también en mármol como el pavimento del suelo, y en concordancia con la techumbre de madera donde estaba representado el firmamento, siendo el árbol de la vida el motivo de los paneles labrados y ejecutados de manera simétrica desde un eje al gusto oriental. Se dice que era un primor el arte vertido en toda esa decoración con cogollos de hojas y cálices de flores; y allí el califa celebraba fiestas y banquetes y asombraba al mundo desde su trono rodeado de una gran magnificencia y boato. Y frente a este esplendoroso recinto, había una alberca que adornaba y refrescaba la vista con su lámina de agua cristalina. Todo el palacio era igual de rico y lujoso y su propia grandeza y suntuosidad contribuyó a su destrucción. Mi señor conde, hubiera sido el alojamiento perfecto para vos y vuestros mozos, tan bellos, que no sólo no desmerecerían entre las favoritas del gran califa, sino que serian la envidia de toda su corte. Sobre todo este muchacho que lleva en sus ojos negros e hirientes como saetas de fuego la sabiduría de otro califa entre los grandes y la fuerza de un rey que supo vencerlo”.

Y al decir esas palabras el criado, todos miraron la cara de asombro del mancebo al sentirse señalado por ese hombre aparentemente humilde pero muy perspicaz.

Nuño sonrió complacido por el piropo a sus esclavos, que hizo enrojecer las mejillas de Sergo, por naturaleza más tímido y menos presumido que los otros tres, ya que, al verlos tan altivos al caminar junto al conde, para algunos pecaban de engreídos intuyéndolos supuestamente sabedores de su encantadora y fascinante hermosura.

Pero era una realidad que todos ellos resultaban muy atractivos cada cual en su estilo y cualidades viriles.

Y tanto interesó lo que el anciano les contara sobre esa ciudad palatina, que los chicos le suplicaron al amo que los llevase allí para verla y pasear entre sus ruinas, levantado otra vez con la imaginación sus muros y escuchar prendidos en ellos las voces de los que en otro tiempo vivieron en ese paraíso de sofisticado lujo.

Y Nuño accedió y fue con toda la comitiva a caballo hasta la fortaleza caída a trozos por el abandono y la rapiña. los cascos de los corceles pisaban pedazos rotos de grandeza y los chicos miraban con pena las columnas abatidas sobre un piso deslucido y agrietado.

Pero todavía creyeron oír las músicas y los cantos de las concubinas del califa al entrar en lo que fuera su serrallo.

Y una gran pila de alabastro blanco, muy hermosa, llamó la atención de los muchachos, que de inmediato supusieron que era el baño de la favorita que según la leyenda popular diera nombre a esa ciudad palatina.

Sergo, juguetón y muy alegre por el paseo, ayudado por los dos napolitanos y la pareja de eunucos, metieron dentro de esa enorme taza a Iñigo y hacían como si lo lavasen y lo pringasen de ungüentos y perfumes, repitiendo sin parar y entre risas que eran sus más devotos siervos y los rendidos admiradores de su belleza.

Sin embargo, los seis imesebelen vigilaban sin pestañear siquiera para evitar una inesperada sorpresa desagradable que pusiese en peligro la vida de su príncipe y el conde, o la de cualquiera de los otros mozos que se divertían sin preocuparse en absoluto por su seguridad.

Y si algo no debían hacer ninguno era bajar la guardia, pues las garras del infante Don Fadrique era muy largas y llegaban más lejos de lo que podían imaginarse tanto su hermano el rey como ellos.

Y como si algo presintiese, el conde apoyó la mano diestra sobre el puño de su espada y se movió nervioso mirando el gesto de los guerreros negros que como lebreles aventaban el aire olfateando algo todavía incierto pero alarmante.

No se oía ruido alguno, mas el silencio de la nada les resultaba sospechosamente implicado en un asunto turbio que los acechaba sin saber ni cuando ni por donde podrían atacarlos.

Y, sin embargo, el peligro estaba allí entre esos restos de la que fuera una fortaleza para otro noble príncipe; y que, borrado su brillo y desaparecidos del todo los ajados oropeles, pudiera ser una trampa mortal para el joven sobrino del rey de Castilla y sus jóvenes acompañantes.

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario