Autor

Autor: Maestro Andreas

lunes, 29 de abril de 2013

Capítulo LVI

La lucha fue encarnizada y a pesar de la ayuda recibida por parte del nutrido grupo de guerreros, cuya inesperada aparición les salvó el pellejo al conde y sus hombres, todos tuvieron que partiese el alma peleando y sus vidas corrieron un serio peligro de terminar empuñando la espada entre los restos de la grandeza del más ilustre califa de Córdoba.

La bandeja ocupada por el noble recinto del salón del trono y las dependencias reales, terminó sembrada de cadáveres y miembros desgajados de los cuerpos por los letales filos de las cimitarras y espadas, blandidas con furia y rabia desmedidas ante aquel vil ataque urdido por el innoble Don Fadrique contra la vida de su sobrino.

El mancebo era el mejor parado de todos, pues los jóvenes que lo rodearon no permitieron que le rozase ni un mosquito, pero el resto estaban visiblemente afectados no sólo por el cansancio a consecuencia del esfuerzo llevado a cabo para librarse de la muerte, sino por las heridas causadas en la refriega, que, aún no siendo de extrema gravedad, lesionaban sus rostros y miembros con cortes y rascazos, sin olvidar algún pinchazo en el torso o los muslos de poca transcendencia que contribuía a manchar todavía más de rojo sus ropas ya salpicadas con la sangre enemiga.

Los dos chavales napolitanos se batieron con una destreza y valor tan encomiables, que el conde los elevó a la categoría de escuderos y él mismo quiso lavarles sus heridas después de besarlos en la boca a los dos.

Los chicos estaban tan orgullosos de su hazaña que hasta parecía que habían crecido un palmo durante la batalla.

Y Nuño tampoco se olvidó de alabar a los eunucos, pues ellos se dedicaron a degollar con sus puñales a los adversarios que caían heridos, rematándolos definitivamente.

Y el premio al arrojo de la pareja de castrados corrió a cargo de sus dos amantes africanos, que se los llevaron a un extremo del destruido harén para amarlos follándolos con el mismo empuje que habían puesto en matar a otros anteriormente.

Y todavía mareados por el vértigo de la pelea, unido al nauseabundo olor de los muertos, estaban sentados en el suelo los tres caballeros esclavos del conde, sudados y sucios de sangre y polvo, mirándose de soslayo y respirando profundamente como no creyendo que todavía estuviesen vivos tanto ellos como el conde y el resto de sus compañeros de armas.

Y, sin decirlo en voz alta, se preguntaban intrigados quién serían aquellos aguerridos muchachos que, a costa de perder la vida varios de ellos, los habían rescatado de las frías zarpas de la muerte y de dónde habrían salido tan oportunamente y en el momento justo de evitar su exterminio.

E Iñigo, suponiendo lo que también pensaban los otros dos, se limitó a decirles: "Supieron que su príncipe estaba en peligro y han venido a protegerlo. Y me atrevería a asegurar que los envió el anciano que nos habló de este lugar, puesto que me dio la impresión de que no era un simple criado del alcázar. Conocía demasiado bien la historia del gran califa y se refirió a Guzmán como si conociese toda su historia y abolengo. Ese hombre sabe que nuestro compañero es Yusuf, al que su pueblo lo apoda el deseado".

"Entonces es cierto que es un príncipe almohade?", preguntó Ramiro.

"Sí. Y también lo es en nuestros reinos al ser hijo de un hermano del rey. Guzmán es un infante y esa es la causa del ensañamiento de Don Fadrique hacia él. El mancebo, como le llama el conde, supone una pieza más en el orden sucesorio y eso no le hace ninguna gracia a su otro tío", aclaró Iñigo.

"Pero ni el conde ni nosotros respetamos su rango y no lo tratamos con deberíamos al ser uno de los herederos de la corona", replicó Ramiro.

"Está oficialmente muerto y sólo unos pocos sabemos que en realidad está más vivió que una lagartija y no para de mover el rabo para atraer al amo y ganar su atención", añadió Iñigo sonriendo para restar gravedad a la trágica carnicería que tenían delante de las narices.

Guzmán seguía asombrado viendo arrodillados ante él a varios jóvenes que con la cabeza inclinada miraban al suelo y sin palabras mostraban un profundo respeto por ese otro mozo que todavía le costaba dar crédito a lo que sus ojos le trasmitían.

Y fue el conde quien se dirigió a uno de ellos, que por su aspecto y ademanes parecía el cabecilla.

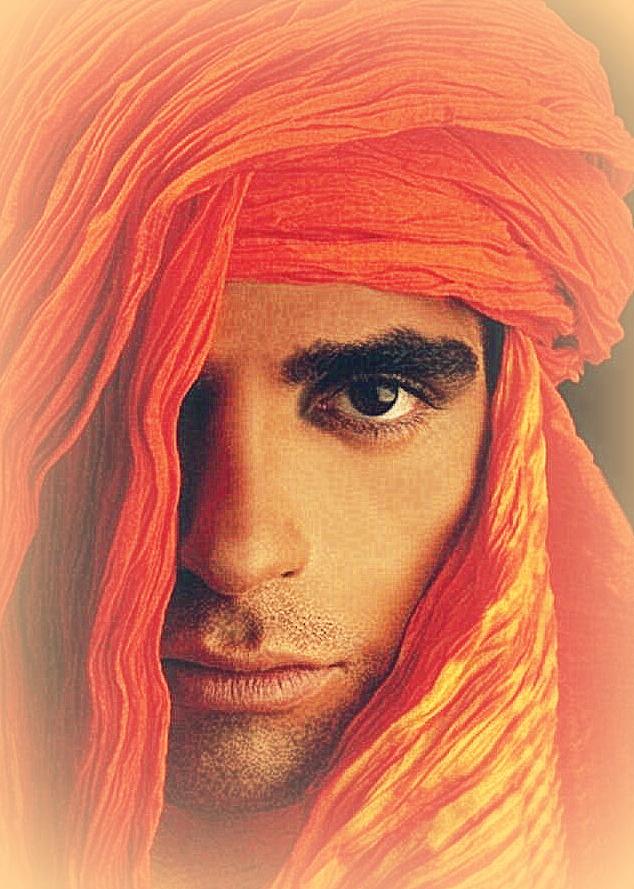

Era un guapo muchacho tan joven que costaba admitir que fuese el líder del resto, pero que a tenor de su resolución no dejaba duda de que era el jefe de aquel grupo de guerreros moros.

Y Nuño le preguntó de donde venían y quien les mandara en su ayuda.

Mustafá, que por ese nombre era conocido el valeroso joven, le respondió al conde, pero dirigiéndose en realidad al mancebo: “Mi señor, somos guerreros adiestrados para recuperar la tierra que nos pertenece y hacer que vuelva a brillar en todo su esplendor Al-Andalus. Nuestros abuelos y padres se desperdigaron por esta sierra después de la gran batalla de infausto recuerdo, que los castellanos llaman de las Navas. Huyeron para no caer en manos sus manos ni en las de sus aliados y convertirse en sus esclavos y desde entonces hemos creado campamentos militares no estables a lo largo y ancho de Sierra Morena; y tan sólo aguardamos el momento propicio para levantarnos en armas y devolver el trono a un príncipe que nos aglutine a todos bajo un único estandarte, pues aunque se nos denomine genéricamente con el apelativo de moros, pertenecemos a las diferentes tribus y pueblos de donde proceden nuestros antepasados. Y muchos, señor, somos también almohades como nuestro príncipe al que siempre nos referimos como Yusu el deseado. Y que ahora tenemos el honor inmenso no sólo de verlo en persona, sino además de haber vertido nuestra sangre por él”.

Nuño observó la cara de perplejidad de su esclavo al mirarlo y quiso salir al paso de una situación que les había sido tan beneficiosa como embarazosa les resultaba ahora a los dos.

Y cogiendo de la mano al mancebo le dijo: “Yusuf, e aquí a tu pueblo postrado a tus plantas y esperando que con un gesto tuyo su esfuerzo y sacrificio se vean recompensados. Ellos quieren servirte y salvaguardar tu vida de los enemigos que puedan acecharte, igual que yo lo hago por encargo y voluntad de tu tío y señor de estos reinos el rey Don Alfonso, que también es vuestro rey, valiente Mustafá”.

“No ignoro que lo sea, ni tampoco que desee proteger a su sobrino de igual manera que nosotros pero, aunque sea un buen soberano que respeta las creencias y costumbres de todos sus súbditos, sin distinción de raza o religión, nosotros sólo tendríamos por nuestro verdadero rey a uno de nuestra raza, o al menos que por sus venas corra también nuestra sangre”, puntualizó Mustafá.

Y Nuño añadió: “Como por ejemplo este príncipe al que rindes pleitesía por ser de tu raza. Pero este príncipe también lo es mío y del resto de mis hombres por ser un infante de Castilla”.

“No puedo negar ese extremo y lo considero beneficioso para nuestra causa y por eso creemos que sería el mejor rey para todos”, afirmó el joven moro.

El conde se acercó más a Guzmán e hizo una señal a los imesebelen para que se apiñasen en torno al mancebo y volvió a decir: “Como ves ya tiene su guardia personal de imesebelen, tal y como corresponde a un nieto del califa de Al-Andalus, pero yo te propongo que ante los riesgos que hemos de afrontar durante el resto del viaje hasta Tarifa, tú y unos cuantos de tus hombres os unáis a nosotros para proteger y escoltar con más seguridad la persona de este joven que es el bien que todo nosotros tenemos en común”.

“Será un privilegio para nosotros poder acompañar a su alteza y custodiar su vida con nuestra sangre si es preciso. Los nueve muchachos que me ayudaron a rodearlo y guardarlo de cualquier riesgo durante la lucha, serán los que se unan conmigo a vuestra comitiva, señor conde. Y seremos el cuerpo de ataque de la guardia del príncipe Yusuf”, dijo Mustafá.

Guzmán abrió por fin la boca para algo más que asombrarse y dijo: “Os doy a todos la bienvenida, pero no como siervos o guardias de mi persona, sino como amigos míos y compañeros de armas. Además también sabes que oficialmente no estoy entre los vivos y es mejor guardar esa ficción para no correr riesgos innecesarios. Por tanto no me trates como a un príncipe sino como a otro más de tus camaradas y que nadie pronuncie frases de respeto o acatamiento a mi persona. Sólo he de ser un hombre más del séquito del conde y mis más directos custodios, que jamás se separaran de mi lado, seguirán siendo Don Nuño en primer lugar y con él estos tres mozos que me han protegido hasta ahora. Y a cargo de mi cuidado están ya mis fieles eunucos y los dos jóvenes extranjeros, además de mi guardia negra que custodiará mis aposentos o cualquier sitio donde me albergue durante el viaje, como lo llevan haciendo desde hace tiempo. Y tus compañeros y tú formaréis parte de este grupo que es una verdadera familia para mí. Y espero que vuestras vidas no vuelvan a correr peligro, pues sois demasiado jóvenes y hermosos para perderla tan pronto y por mi causa. Mustafá, levántate y también todos vosotros, pues no quiero ver a nadie arrodillado ante mí. Y tú, que eres el jefe de estos bravos guerreros, recibe el beso que en tu mejilla le doy a todos. Pero antes dime. Quién os avisó de que estaba en peligro?”.

Y el joven moro contestó. “No era necesario que nos alertasen de ello, pues no se escapa a nuestro conocimiento cuanto ocurra en esta sierra. Aunque de todos modos el imán Alhadir al-Rasi, que al parecer os habló de esta ciudad abandonada, nos previno de vuestra presencia en la vieja media y nos informó del peligro que se cernía sobre vuestras cabezas. Y me encargó que os dijera que mañana antes del medio día os espera en el Mihrab de la gran mezquita”.

“Allí estaré. Pero te repito que me trates como a uno más y sólo por mi nombre. Puedes usar el que te de la gana, aunque imagino que prefieres llamarme Yusuf”, dijo el mancebo con voz de mando.

Y el moro añadió: “Así será, pues es tu voluntad. Pero antes de partir hacia Córdoba, quiero presentarte a Sadán. El es mi compañero íntimo y logra con su compañía que todas mis noches sean un anticipo del edén. No podría separarme de su lado y por eso te pido que además de estos nueve muchachos permitas que él venga conmigo donde haya de servirte”.

“No podría desear otra dicha mayor para ambos. Y veo que tu amigo no sólo es un mozo muy fuerte, sino que también es tremendamente atractivo por su aspecto viril. Debe ser un guerrero tan temible en la guerra como apasionado y deseado en el amor”, agregó Guzmán.

“Lo es y su potencia en ambas cosas es admirable”, afirmó Mustafá, que se rozó el culo con una mano seguramente a causa de un acto reflejo recordando el gusto que le habría dado ese fogoso amante la noche anterior.

Y de repente el conde se fijó mejor en el carnoso culo de Mustafá y entendió cual era la razón de la fogosidad sexual de Sadán, perfectamente explicable, desde luego.

miércoles, 24 de abril de 2013

Capítulo LV

Las espadas se movían nerviosas en las manos de los recién estrenados caballeros, pues estaban más ansiosos que el mancebo y el conde, o los mismos guerreros negros, para batirse por su propia supervivencia y la de sus compañeros.

Guzmán temía por la vida de todos y más por la de su amo y le rogó a éste que le dejara ir hacia quienes lo reclamaban, evitando así el sacrificio del resto de los muchachos y, aunque sabía que eso no se lo concedería, le suplicó también a Nuño que salvase la vida por bien de la condesa y sus hijos.

“No quiero oírte decir sandeces, pues aún en este trance te parto la boca de un sopapo si me provocas otra vez con tales estupideces”, le espetó el amo al esclavo sin mirarlo siquiera.

Y añadió: “Sólo tenemos una salida ante la situación en que nos encontramos. Y la estrategia a seguir para lograrla es morir matando; y ya que no podemos salvar la vida dejaremos intacto nuestro honor de caballeros. Guzmán hasta aquí hemos llegado juntos y unidos daremos el salto mortal al otro mundo, si hay un más allá que nos depare la felicidad que están a punto de arrebatarnos con el último aliento de vida que nos quede para mirarnos y besarnos expirando el postrer suspiro de amor entre los dos. Y cuando veas que caigo, pues han de abatirme primero si quieren llegar hasta ti, ven y cógete de mi mano para no perdernos al quedar ciegos nuestros ojos... Y ahora dejémonos de palabras pues toca pelear con la nobleza de leones salvajes y la prontitud en el ataque de una pantera, ya que la fuerza del toro y la ferocidad del lobo nos sobran a los dos”.

Y el conde lanzó su última arenga a sus muchachos y les encendió el ánimo para morder como perros rabiosos al enemigo; y ordenando a los esclavos senegaleses que rodeasen a su príncipe impidiendo que nadie lo rozase, formó una linea de defensa, colocándose a la cabeza de sus jóvenes guerreros y mentalmente le pidió perdón a Doña Sol por dejarla sola y sin más protección que su inteligencia y la entereza de su carácter.

Se acordó de sus hijos y dio por seguro que el pequeño Fernando igualaría al menos su destreza con las armas, superando incluso su fama de caballero.

Y algún día, ese crío ya convertido en hombre, vengaría su muerte y la del mancebo cobrándose sobrada justicia por la villanía que iban a cometer los putos cabrones mandados por el infante Don Fadrique.

Y la tierra retumbó al ponerse en movimiento la horda asesina que se lanzaba contra ellos.

La caduca medina del gran califa de Córdoba tembló y algunas piedras se desplomaron con el avance de unas espadas que llevaban la muerte prendida de sus filos.

Eran demasiados, ciertamente, pues superaban a los hombres del conde en una proporción de veinte a uno; e iban armados hasta los dientes y bien pertrechados con escudos, mazas y espadas.

Nuño no reconoció a ninguno de los que encabezaban la marcha, ni les vio blasones que mostrasen su alcurnia y abolengo, o simplemente su condición de caballeros.

Y se dijo para si mismo: “Serán hijos de puta y perros sarnosos estos jodidos cerdos sin padre conocido, que se ocultan tras modestas rodelas y no lucen las armas de sus casas en sus petos! No son caballeros y si lo fueren no merecen seguir siéndolo, pues no respetan tal condición ni las maneras que han de regir la lucha entre hombres de honor. Maldito sea ese cabrito infante que tanto teme a mi amado como para empujarlo a tramar su perdición y su muerte. Pero es que no sabe ese infame que la vida de este mancebo lleva unida la de otro hombre? Cómo pretende matarlo sin darme muerte a mi antes que a él! Si ahora tuviese delante de mis ojos a ese cobarde le sacaría los suyos antes de abrirlo en canal desde la garganta al escroto y le haría comerse la polla. Pero aunque no sea en esta vida me las pagará ese jodido de mierda. Lo juro por mis muertos, entre los que ya cuento a mi amado y a mi mismo y también a estos otros chavales llenos de vigor y belleza que dejarán sus ansias de gozo entre estas ruinas de una ciudad hundida por la codicia y la mala intención de quienes no la disfrutaron ni solazaron su ocio entre sus muros, hoy derribados, y los jardines en los que solamente crecen ahora las malas yerbas. Pero ya están encima nuestra esos malditos y hay que darles cumplida respuesta a su osada y estúpida bravuconería”.

“Que nadie se mueva hasta oír mi señal!”, gritó el conde, y nadie movió un músculo ni dejó de observar al enemigo, que ya estaba a unos pasos de ellos.

Sergo rechinó los dientes y aferró con furia el pomo de su espada como si fuera el mango del hacha de un leñador.

Y Ramiro lo miró atentamente y no retiró la vista del chico hasta que éste giró la cabeza hacia él y le sonrió como diciéndole que había llegado el momento de demostrar quien de los dos amaba más a Guzmán.

Pero Ramiro no pretendía que Sergo le retara a eso, sino que le respondiese sin palabras que también él lo quería y le agradecía el placer que gozaran los dos juntos.

Mas ya no les quedaba tiempo para esas cosas y sólo restaba cargarse antes de morir al mayor número posible de esos cabrones que tenían delante.

Y sólo había que ver a Iñigo para darse cuenta que hasta la tensión del ataque y el miedo, pues por muy valientes que fueran sentían miedo ante la muerte, les hacia a todos más hermosos y sus rostros se iluminaban con un resplandor distinto y especial como si fuese un aura sobrenatural que ya los envolvía para llevárselos con suavidad y prontitud de la tierra.

Y qué lástima sería que sus cuerpos fuesen mutilados o deformados por las heridas, pensaba Hassan al ver a los chicos preparados y dispuestos a pelear hasta el final.

Aunque también temía por su amado guerrero africano y los otros esclavos negros, así como por su compañero Abdul y los dos chavales napolitanos que ya eran más que hermanos para el castrado.

Sin embargo, que sentido tendría la vida para él y los otros sin tener a su príncipe para servirlo.

Sin Yusuf todo estaba perdido y nada valía la pena para Hassan, ni siquiera el amor y el placer que le daba tan generosamente el bravo Ali.

El aire se volvió polvo levantado por los que avanzaban hacia el conde y sus hombres; y sólo veían yelmos de hierro sin brillo ni gloria.

Y Nuño elevó su mano izquierda para dar la señal de ataque; y al bajarla con decisión, lanzando un alarido estremecedor que impulsaba a su hombres a la lucha, un prolongado e intenso silbido resonó como salido de las mismas columnas del salón del trono del califa y una nube compacta de flechas cayó sobre las espaldas de los hombres armados que traidoramente pretendían la muerte del mancebo y todos sus camaradas de armas.

Cayeron muchos de ellos atravesados por varias saetas y los que iban delante se encontraron con los filos de las espadas del conde y los suyos, que no ahorraban mandobles y tajazos en todas direcciones causando estragos a quienes alcanzaban en su mortal recorrido.

Nuño sajó brazos y cortó cabezas con secos golpes de espada, en competencia con los mortíferos senegaleses que sembraban el horror entre los diezmados atacantes, regándolos con sangre de inmediato.

Sergo hizo honor a su casta de vikingo y fue tan fiero en la batalla que tan solo en los primeros embates se cobró seis vidas de sus oponentes.

Y Ramiro hizo gala de su destreza de noble estirpe, al igual que Iñigo, y con arrogancia de caballero que estrena sus nuevas armas, dio lustre a sus blasones tiñendo de rojo su espada con la sangre de cinco rufianes para empezar a entrar en calor y soltar los músculos antes de comenzar la carnicería. El bello doncel de cabellos rubios, con elegancia y sin denotar cansancio ni fatiga, se despachó en solitario a siete haciendo requiebros y recortes felinos que desconcertaban a los contrarios antes de dejar de latir sus corazones secos de sangre.

Pero el mancebo no pudo unirse a la pelea como era su intención, porque, como salidos de la tierra, diez jóvenes armados con cimitarras y a pecho descubierto, vestidos con finos bombachos y cubiertos los cabellos con blancos turbantes, rodearon a Guzmán y ni dejaron que él se acercase a los que luchaban en su entorno, ni que nadie traspasase esa barrera humana de carne joven y dispuestos a todo por preservar la integridad y la vida de aquel príncipe.

Estos muchachos eran tan bellos y sus cuerpos tan armoniosos, que más parecían guardianes de un paraíso que criaturas de este mundo.

Y toda aquella protección era incomprensible para Guzmán, que ni entendía lo que estaba pasando, ni podía figurarse que lo tomasen y respetasen por otro mérito que no fuese ser un esclavo más de su amo y señor.

Pero en cuanto terminase la contienda seguramente alguien le explicaría el motivo de la oportuna intervención de un aguerrido ejercito de jóvenes con atuendos a la usanza árabe y ojos almendrados y oscuros como los del mancebo, que más que surgidos de las entrañas de la tierra habían bajado del cielo

jueves, 18 de abril de 2013

Capítulo LIV

Un ligero crujido puso en guardia a dos de los imesebelen que sigilosamente se acercaban a lo que fuera la sala del cuerpo de guardia de la fortaleza real; y se miraron al unísono acompañándose del ademán propio para desenvainar sus temibles cimitarras.

Parecían dos panteras enormes, pero livianas como el aire al desplazarse sin provocar el menor ruido; y, como si olfateasen algún cuerpo extraño y no amistoso, tensaron sus músculos y todos los nervios de sus cuerpos respondieron como resortes prestos a movilizar toda la fuerza y destreza encerrada en aquellas máquinas humanas, entrenadas para luchar sin retroceder ni un ápice en aras de preservar la integridad de su príncipe y salvarle la vida.

Dar la vida a cambio de la de su señor era el mayor honor y aspiración de cada uno de esos guerreros; y su audacia y coraje en la pelea demostraban con creces su desprecio tanto por su propia vida como por la de los enemigos de su amo.

Y sin esperarlo nadie un alarido en lengua africana rompió el silencio como un relámpago parte el cielo dejando el rastro de su cegador fulgor.

Otul, desde el otro extremo del recinto, gritó la consigna de lucha que se resumía en una máxima sagrada para ellos, equivalente a matar y morir para proteger a nuestro amo y señor.

Y ese dueño de sus vidas no era otro que su príncipe. Yusuf, ante el que Ammed, Sadif y Jafez se postraron hincando una rodilla en el suelo roto del salón regio para arrostrar el ataque enemigo, dando la espalda al mancebo y formando un escudo con sus torsos y brazos pegados codo con codo.

Era la viva estampa de aquellos otros esclavos negros que, enterrados hasta la rodilla y encadenados unos a otros, formaron la barrera al rededor de la tienda del abuelo de ese muchacho durante la batalla de las Navas de Tolosa para salvar de una muerte segura a su califa.

Todo sucedió en cuestión de minutos y el conde quedó turbado ante el gesto de los guerreros senegaleses, pero entendió su acción y reaccionó de inmediato para tomar el mando de la defensa con la principal intención de evitar la pérdida estéril de cualquiera de sus hombres.

Pero no veían a sus posibles atacantes ni podían calibrar la magnitud del peligro, ya que nada aparecía ante ellos ni tampoco se había lanzado contra nadie una flecha o cualquier otro tipo de arma arrojadiza.

Mas el conde ordenó a Jafir y Ali que defendiesen el flanco derecho de donde se encontraba Guzmán y que sus otros esclavos caballeros se dispusiesen con él a la lucha cuerpo a cuerpo contra quien osase medir su espada con ellos.

Pero también les encomendó a los dos eunucos la misión de vigilar el lado izquierdo en compañía de los dos napolitanos, que también iban armados con espada y puñales, pero que procurasen no exponerse ni arriesgarse demasiado en caso de peligro, pues si las cosas se ponían muy feas y no eran capaces de defenderse por si solos y reducir a los adversarios, Hassan y Abdul debían intentar llegar a los caballos e ir al alcázar para avisar a la guardia real.

Ninguno movía un solo músculo ni gesticulaban para estar más atentos y escuchar cualquier sonido que les diese una pista para saber a que se enfrentaban realmente.

Y la tensión se mascaba como si fuese pan duro que cuesta roerlo hasta que la saliva no lo ablanda.

Nuño observó la cara del mancebo, que se resistía a quedarse detrás de los imesebelen como una dama protegida por el parapeto durante la celebración de una justa, y se fue hacia él sin perder la atención de lo que sucediera en su entorno, pero con visibles ganas de estrecharlo y hasta de joderlo allí mismo por si esa era la última oportunidad que le quedaba en su vida para hacerlo.

El conde puso el dorso de su mano bajo la barbilla del esclavo y clavando sus ojos en los del chico, le dijo: “Te quiero más allá de la vida. Y si está es nuestra última hora en este mundo búscame donde vayas porque estaré esperando por ti, igual que tu lo harás si te vas primero”.

“Allí estaré aguardándote, amor mío. Y si por desgracia he de ver que tú te vas antes que yo, sólo será un instante y te alcanzaré antes que llegues a nuestro destino, que forzosamente será el mismo. Nunca podría amar a nadie como a ti, mi amo y mi vida”.

Y los dos jóvenes juntaron sus labios con suavidad y la ternura se apoderó de sus lenguas para enlazarse en el más profundo y largo de los besos.

Y de estar solos sin nadie a quien proteger, hubieron deseado morir abrazados para irse juntos sin separarse ni una décima de segundo, mas los estridentes relinchos de Brisa y Siroco les devolvieron a la realidad y el conde soltó a su amado desenvainando la espada para combatir hasta perder toda su sangre si fuese preciso.

Y volvió un intranquilo silencio que no presagiaba nada bueno, sin que algo cortase la tensión que los envolvía.

Nuevamente los caballos se revolvieron inquietos y hasta el conde y los suyos llegó el miedoso resoplar de las nerviosas bestias.

Pero nada más oyeron, ni vieron tampoco ningún cuerpo extraño que destacase entre las ruinas.

Y, sin embargo, algo había, pues lo sentían y casi lo palpaban aún sin presencia física, pero no veían la forma y entidad de lo que presentían como un peligro seguro e inminente.

Mas la luz del sol se alió con ellos y desenmascaró el fulgor de un metal entre los escombros de uno de los muros de la hundida residencia del califa, tras una fila de columnas que malamente sujetaban los arcos de una portada suntuosamente labrada por unos expertos artesanos que jamás pensaron que un día caerían derribadas por la decadencia del poderoso califato.

Nuño centró su vista en esa dirección y los imesebelen olieron el aire que venía desde ese lugar y las hojas de sus armas restallaron al sol pidiendo acción con ese característico silbido que hace una espada al abandonar su vaina.

Hasta los eunucos dejaron libres de sus fundas los puñales que colgaban de sus cinturones; y el mancebo se maldijo por no tener consigo su arco y su aljaba bien surtida de flechas.

Pero ya era tarde para lamentar lo que no se tenía en ese momento ni para pretender inventar algo que sirviera para sustituir esos aguijones tan mortíferos en manos de Guzmán.

Ahora la supervivencia sólo dependía de sus habilidades con otro tipo de armas y, sobre todo, de la superioridad o inferioridad numérica de los combatientes.

Y una voz ronca se dejó oír saliendo de las piedras: “Conde, rendid las armas y entregad al chico!”

“Quién osa hablar así y con tal desfachatez al conde de Alguízar?” bramó Nuño.

Y le respondió la voz: “Os hablan hombres de armas y nobles caballeros, conde. Y no pretendemos verter sangre innecesariamente, pues jamás saldríais de aquí con vida, ni vos ni ninguno de los hombres que os acompañan. Somos demasiados para que pudieseis vencernos, así que dejar que ese muchacho venga hasta nosotros y os prometo que no correrá la sangre de nadie sobre estas ruinas”.

Y el conde, enfurecido gritó: “Cómo te atreves a darme ultimatos, felón! Voto al diablo, que se llevará tu sucia alma, que te rebanaré el cuello antes de que puedas proferir más sandeces en mi presencia. Dad la cara, cobardes mal nacidos, y sabréis como se las gasta el conde de Alguízar y sus jóvenes guerreros!”

Pero la voz insistió: “Conde, no sacrifiquéis a esos muchachos inútilmente. Dejad que el joven que buscamos decida por si mismo y sopese si su persona vale tanto como para llevar a la tumba a todos sus compañeros”.

Y la voz del conde tronó amenazadora en las ruinas de la ciudad palatina de del gran califa: “No es cuestión de lo que valga su persona, sino de que él mismo es la esencia de la vida para mí y mis hombres. Y antes de tocar un solo pelo de este mancebo tendréis que matarnos al resto”.

Y le contestaron: “Pues aprestaros a luchar, entonces!”

“Luchemos y que venza nuestra razón sobre los canallas que se creen más fuertes por ser mayor su número”, dijo el conde arengando a los suyos para enardecerlos y animarlos a una lucha desigual que podría costarles la vida a todos.

lunes, 15 de abril de 2013

Capítulo LIII

La estancia en Córdoba sería más una visita turística, aprovechando que quedaba de camino hacia Tarifa, que una parada obligada para algo relacionado con la misión encargada por el rey al conde de Alguízar.

Pero Nuño no quería pasar por alto la oportunidad de que sus chicos visitaran y conocieran esa ciudad preciosa y cargada de historia antigua, además de encanto y un profundo aire de misterio.

El silencio a media tarde en casi toda la urbe invitaba al recogimiento o al descanso, sin otro fin que relajar las tensiones y dejar a un lado cualquier preocupación o problema.

Y nada más embriagador que el aroma de los jazmines y las rosas o claveles para dejar volar la imaginación e ir a un paraíso de placeres incorporales.

Y, unido a todo eso, el perfume de esos cuerpos animados por la preciosa esencia de la juventud, daban el toque definitivo a la atmósfera perfecta para no querer abandonar jamás ese ciudad bella y consentida como la favorita de un califa.

Y en ella reinó el amor entonces y también ahora en torno al conde y sus esclavos. “Pero que lástima que ya sólo queden ruinas en lo que fue la más maravillosa de las ciudades palatinas”, le dijo a Nuño un viejo criado de aspecto cetrino y cara enjuta, vestido todavía a la usanza árabe.

“Ese palacio de fábula, mi señor, hoy son las ruinas de Madinat Al-Zahra”, le dijo el hombre al joven conde.

Y el mancebo quiso saber más sobre ese lugar y le le rogó al servidor que le contase cuanto supiera acerca de ese palacio vacío y medio derruido.

Y el buen hombre añadió: “Mis jóvenes señores, fue construido por el gran Abd ar- Rahman ibn Muhammad III al-Nasir y la leyenda dice que fue en honor de su esposa favorita al-Zahra, que en vuestra lengua significa la flor. Y por eso cuentan que el califa llamó a esa ciudad palatina la ciudad de la flor de azahar. Pero quizás sólo sean leyendas populares que siempre buscan la justificación del amor para todo. Dista de aquí unos ocho kilómetros y fue levantada en las estribaciones de Sierra Morena, frente al valle del Guadalquivir y en la ladera del Yabal al-Arus, que se podría traducir como sierra de la novia. Está distribuida en tres terrazas con un trazado rectangular que ocupa unas ciento doce hectáreas. Y en la primera de ellas se encontraba la residencia del califa. Luego estaban la casa de los visires, el cuerpo de guardia, el gran salón del trono y otras dependencias administrativas y jardines. Más abajo, se extendía la ciudad compuesta por viviendas de artesanos y demás gentes acogidas en ella; y, por supuesto, la mezquita Aljama, aislada del conjunto palatino por una muralla”.

Los muchachos y el conde escuchaban al criado sin respirar muy fuerte para no distraer su perorata, ni perderse una palabra de sus explicaciones.

Y Ramiro, totalmente entusiasmado por el relato de esa maravillosa ciudad, que imaginaban animada por jóvenes uríes y hermosos efebos árabes buscándose entre ellos para gozar de los intensos deleites que ofrece la vida cuando se sabe aprovechar la juventud, interrumpió al anciano para que ampliase algo más sobre ese salón principal donde el califa recibía a su corte.

Y el sirviente continuó diciendo: “Era un bosque de columnas de mármol, con fustes rematados por capiteles de avispero, alternándose unas de color azul claro con otras de tono rosado, que sostenían arcos de herradura bicolores y con dovelas rojizas y en color carne, semejantes a las de la gran mezquita de Córdoba.

La decoración de este salón regio era fastuosa y sus paredes estaban tapizadas por atauriques labrados, también en mármol como el pavimento del suelo, y en concordancia con la techumbre de madera donde estaba representado el firmamento, siendo el árbol de la vida el motivo de los paneles labrados y ejecutados de manera simétrica desde un eje al gusto oriental. Se dice que era un primor el arte vertido en toda esa decoración con cogollos de hojas y cálices de flores; y allí el califa celebraba fiestas y banquetes y asombraba al mundo desde su trono rodeado de una gran magnificencia y boato. Y frente a este esplendoroso recinto, había una alberca que adornaba y refrescaba la vista con su lámina de agua cristalina. Todo el palacio era igual de rico y lujoso y su propia grandeza y suntuosidad contribuyó a su destrucción. Mi señor conde, hubiera sido el alojamiento perfecto para vos y vuestros mozos, tan bellos, que no sólo no desmerecerían entre las favoritas del gran califa, sino que serian la envidia de toda su corte. Sobre todo este muchacho que lleva en sus ojos negros e hirientes como saetas de fuego la sabiduría de otro califa entre los grandes y la fuerza de un rey que supo vencerlo”.

Y al decir esas palabras el criado, todos miraron la cara de asombro del mancebo al sentirse señalado por ese hombre aparentemente humilde pero muy perspicaz.

Nuño sonrió complacido por el piropo a sus esclavos, que hizo enrojecer las mejillas de Sergo, por naturaleza más tímido y menos presumido que los otros tres, ya que, al verlos tan altivos al caminar junto al conde, para algunos pecaban de engreídos intuyéndolos supuestamente sabedores de su encantadora y fascinante hermosura.

Pero era una realidad que todos ellos resultaban muy atractivos cada cual en su estilo y cualidades viriles.

Y tanto interesó lo que el anciano les contara sobre esa ciudad palatina, que los chicos le suplicaron al amo que los llevase allí para verla y pasear entre sus ruinas, levantado otra vez con la imaginación sus muros y escuchar prendidos en ellos las voces de los que en otro tiempo vivieron en ese paraíso de sofisticado lujo.

Y Nuño accedió y fue con toda la comitiva a caballo hasta la fortaleza caída a trozos por el abandono y la rapiña. los cascos de los corceles pisaban pedazos rotos de grandeza y los chicos miraban con pena las columnas abatidas sobre un piso deslucido y agrietado.

Pero todavía creyeron oír las músicas y los cantos de las concubinas del califa al entrar en lo que fuera su serrallo.

Y una gran pila de alabastro blanco, muy hermosa, llamó la atención de los muchachos, que de inmediato supusieron que era el baño de la favorita que según la leyenda popular diera nombre a esa ciudad palatina.

Sergo, juguetón y muy alegre por el paseo, ayudado por los dos napolitanos y la pareja de eunucos, metieron dentro de esa enorme taza a Iñigo y hacían como si lo lavasen y lo pringasen de ungüentos y perfumes, repitiendo sin parar y entre risas que eran sus más devotos siervos y los rendidos admiradores de su belleza.

Sin embargo, los seis imesebelen vigilaban sin pestañear siquiera para evitar una inesperada sorpresa desagradable que pusiese en peligro la vida de su príncipe y el conde, o la de cualquiera de los otros mozos que se divertían sin preocuparse en absoluto por su seguridad.

Y si algo no debían hacer ninguno era bajar la guardia, pues las garras del infante Don Fadrique era muy largas y llegaban más lejos de lo que podían imaginarse tanto su hermano el rey como ellos.

Y como si algo presintiese, el conde apoyó la mano diestra sobre el puño de su espada y se movió nervioso mirando el gesto de los guerreros negros que como lebreles aventaban el aire olfateando algo todavía incierto pero alarmante.

No se oía ruido alguno, mas el silencio de la nada les resultaba sospechosamente implicado en un asunto turbio que los acechaba sin saber ni cuando ni por donde podrían atacarlos.

Y, sin embargo, el peligro estaba allí entre esos restos de la que fuera una fortaleza para otro noble príncipe; y que, borrado su brillo y desaparecidos del todo los ajados oropeles, pudiera ser una trampa mortal para el joven sobrino del rey de Castilla y sus jóvenes acompañantes.

jueves, 11 de abril de 2013

Capítulo LII

Ya no se veían las torres del castillo de Alarcos y en esa fortaleza quedaba Rui, seguramente todavía más escocido y con las patas separadas, pues era probable que Silvestre y Cenón le diesen caña por eso de ser todavía novedad y no haberse hartado lo suficiente del culo de ese muchacho.

También pudiera ser que el muy puto conquistase a los dos caballeros y lograse ser algo más que su ramera para pasar el rato y divertirse follando y usando su cuerpo como les apeteciese a ambos señores.

Pero ese extremo ya no era de la incumbencia del conde y tal posición entre la pareja debería ser el chico quien la ganase.

Lo que más le importaba a Nuño era la cara de satisfacción del mancebo desde que salieran del castillo dejando atrás a esa zorra viciosa criado por la monjas y que pretendía llevarse de calle a los dos machitos que formaban el cuadro de esclavos personales del conde feroz; puesto que a dicho amo lo veía algo difícil de engatusar estando tan cerca el mancebo.

El trayecto fue largo y cansado porque se detuvieron poco hasta avistar a lo lejos la silueta rotunda de las murallas de Córdoba.

Allí estaba al alcance de sus ojos la hermosa ciudad que fuera cabeza del gran califato de los Omeyas.

Destacaban contra el cielo algunos minaretes, ya viejos y hasta descuidados, pero no por ello menos hermosos de lo que lucieron en otros días de mayor esplendor.

Y fijando la vista en la masa de construcciones que se apretaban en la lejanía, se distinguía la bella fábrica del mejor monumento de la ciudad. La gran mezquita.

Y a Guzmán se le erizó la piel al verla y su sangre árabe festejó esa visión del templo en que sus antepasados oraron y rindieron culto conforme a sus creencias y ritos, pero que su otro abuelo, el rey Fernando, la convirtiera en catedral cristiana tras la conquista de la ciudad.

Estaban demasiado fatigados para apreciar cuanto les iban ofreciendo a su paso las calles y plazas de la ciudad, pero los chicos y el amo forzaban la atención en aquellas fachadas e imaginaban las maravillas que debían encerrar esos muros.

Y no quedaron defraudados al llegar al fastuoso alcázar, ubicado a orillas del Guadalquivir, que sirviera de alojamiento a la corte califal y antes fuera residencia del gobernador romano.

Si no era tan rico en su decoración como el de Sevilla, sin duda era grandioso con una elegante solemnidad que llegaba a sobrecoger al entrar en sus estancias y salones.

Y este palacio sería su albergue en Córdoba por decisión del propio rey Don Alfonso.

Aquellos patios de fuentes rumorosas y serena vegetación de plantas y flores de colores vivos, que trasmitían un frescor indecible a los aposentos anexos, adornados con arabescos muy elaborados, y al resto de los aledaños, contagiando de paz y relajación a los seres que los disfrutaban, dejaron boquiabiertos al conde y sus hombres que tendrían el privilegio de alojarse en un lugar de ensueño.

Para el mancebo y los otros suponía hallarse en el marco donde se desarrollara la época más importante y grandiosa de la monarquía árabe en la península de Hispania.

Y aunque sus antepasados almohades hubiesen fijado su corte en Sevilla, eso no restaba transcendencia al hecho de verse rodeado de ese lujo que como príncipe de ese pueblo le correspondía.

Y Nuño lo miró con expectación al observar su cara ensimismada que denotaba estar muy lejos de él en ese momento.

Y el amo consideró oportuno recordar al esclavo que tan sólo era eso.

Un ser con dueño sometido a una rígida esclavitud por las férreas cadenas del amor.

Guzmán ni se percató que su amo se le acercaba por detrás y volvió al mundo real al notar dos fuertes palmadas en el trasero.

Hasta se asustó por un instante, pero le cerró la boca la de su amante al besarlo en los labios y dejar caer en sus oídos con voz queda que lo iba a atravesar allí mismo, pero no con la hoja afilada con la que le rasgaba la ropa en el culo, sino con la verga durísima que el chico ya sentía empujando su esfínter para entrar.

Nuño apretó al mancebo contra una pared de azulejos coloreados con finos dibujos geométricos; y mientras lo follaba con dureza le repetía una u otra vez que viese bien y se fijase en la belleza conque se rodeaban los príncipes árabes. Y que entre todo ese lujoso confort, ninguno gozó como lo estaba haciendo él en esos momentos al sentir que la polla de su amo le reventaba el culo sin ninguna consideración a su calidad real y principesca.

O precisamente en atención a ella se la endiñaba con más brío para dejarlo más alegre que el canto de un ruiseñor en primavera, al tiempo que el amo se complacía montando a su esclavo como a una de las perras de la jauría del ilustre califa.

Y no cabria duda que también esas hembras caninas tendrían el rango adecuado entre su especie animal.

Pues el mancebo, entre los esclavos del conde, era el preferido y el más usado de todos para satisfacer la concupiscencia de su señor.

Pero también les llegó al resto de los muchachos su turno después de un baño de inmersión entre pétalos de flores y nenúfares flotando a su alrededor y de que los eunucos los preparasen convenientemente para ser gozados por el amo y se diesen también placer entre ellos.

Hassan y Abdul sabían como dejarles las tripas vacías y muy limpias para recibir la noble verga del dueño de esos jóvenes caballeros, en cuyas armas se veía un blasón cercado por una cadena como símbolo de la posesión a que los sometía el conde feroz.

Toda la nobleza que el rey les concediera no bastaba para romper los lazos de hierro con su amo y señor.

Y tampoco ellos aspiraban a ser libres de nuevo y dejar de servir al hombre que les había llenado la vida y las entrañas de gozos no imaginados antes de conocerlo y ser de su propiedad.

Nuño vibró de delirio esa tarde en los aposentos árabes del alcázar de Córdoba.

Los muelles almohadones y cojines extendidos por el suelo recogieron el temblor de los chicos y el fuerte estremecimiento del amo al disfrutar de sus cuerpos y su encendida devoción para adorarlo y ofrecerle todo el gusto que el señor de sus vidas desease obtener con ellos.

Y sólo rompió el ardiente clima erógeno de la tarde el canto de un pájaro silvestre que se coló por la rendija de la celosía volando ligero desde la cima de un ciprés o quizás de un naranjo de los muchos que había en los jardines de la palaciega fortaleza.

Y ese pequeño jilguero le recordó al conde al otro Yusuf que fuera su amado antes que el mancebo.

Nunca comparaba a esos dos hombres que amaba y lo amaban hasta en la muerte, pero quizás el aroma de las flores y el aire calmado que se paseaba por todas partes en ese recinto encantado, le trajeron al recuerdo la noche de luna en la que en una terraza de su castillo el otro muchacho almohade se entregó para ser su hembra hasta el amanecer y nunca volvió a ver la luz de la mañana.

Quedaba muy lejos esa trágica vivencia y el mancebo había logrado devolverle el gusto por la vida y la alegría perdida, pero jamás olvidaría ni ese dolor ni esa felicidad que perdió en un instante a causa de un malhadado flechazo que se clavó inmisericorde en la espalda de su amado compañero de juegos y de placer.

Y como si el destino jugase con las casualidades, un experto arquero era el corazón que ahora latía en su pecho.

sábado, 6 de abril de 2013

Capítulo LI

El viento ululaba por las rendijas de las contras de madera que tapaban la luz del día,

dejando a oscuras el aposento del castillo donde se alojaba el conde con sus esclavos.

Nuño había dormido bien y mucho, tras la orgía improvisada que se formó al final de la cena de la noche anterior.

Los esclavos aún dormían a pierna suelta y resoplaban como cachorros satisfechos y tranquilos al amparo de la protectora mano de su amo.

Todos los muchachos se acostaron rendidos y agotados de soltar semen por sus penes y también los ojetes de sus culos les habían quedado muy abiertos e irritados de tanto meter y sacar rabos por ellos; al punto que era de suponer que sus huevos no estuviesen necesitados de vaciarse tan pronto.

Y, sin embargo, en cuanto el conde le puso la mano al mancebo sobre una nalga, el chico se despertó no con sobresalto, sino con ansia de polla y de inmediato le ofreció el culo al amo para que lo montase de nuevo a modo de saludo para darle los buenos días.

Y el conde, cuyos testículos tenían que estar más vacíos que los de sus esclavos, no dudó en subirse sobre la espalda del mancebo y, sin necesidad de ayudarse con una mano, su polla encontró el agujero del chaval y entró por el orificio como el amo entra en su casa sin llamar a la puerta ni anunciarse con palabras.

Y con el traqueteo del lecho los otros mozos se fueron despejando y al ver a su compañero bajo el cuerpo del amo que lo sodomizaba con energía suficiente como para atravesarlo de lado a lado, ellos también se excitaron y se sentaron en la cama con cara de esperar que les cayese algo o por lo menos les diesen algo de leche fresca para llenar el vacío matinal de las tripas.

Nuño los vio y le hizo gracia esos ojos pedigüeños y sin sacarla del culo de Guzmán, les ordenó aparearse entre ellos.

Y ya sabían que eso significaba unirse los tres formando una cadena bien ensamblada, poniéndose al frente de ella el bello y rubio doncel, en el medio el joven macho de pelo ondulado como las aguas de un mar de color negro y detrás suya, dándole fuertemente por el culo, el vigoroso y rubicundo vikingo.

Y el orden tenía que ser ese, pues la noche anterior y sobre la mesa donde cenaran, quien se quedó detrás de los otros dos y se la calcó a Sergo con todas sus ganas fuera Ramiro.

El amo les ordenaba que al hacer eso entre los tres, en la cabeza siempre estaría Iñigo, pero después se alternarían alternativamente los otros dos para unirse por el culo entre si.

Y no cabe duda que era un reparto equitativo del gozo y las sensaciones placenteras que esos dos machos sintiesen tanto por el ano como por la polla, ya que al otro sólo le iba poner el culo y que lo jodiesen cuanto quisieran y aguantasen sus vergas duras y con fuerza para preñarlo.

Y los tres chicos se colocaron uno detrás de otro y se fueron penetrando sucesivamente, clavándosela antes Ramiro a Iñigo; y una vez ensartado éste, Sergo le separó las nalgas a Ramiro y viéndole el culo por unos instantes, porque le encantaba ver el agujero de ese mozo cerrado y latiendo mientras esperaba que le entrase la polla de su compañero, le escupió en el ano y apoyó el glande de su cipote para ir metiéndoselo despacio y percibiendo cada átomo del recto del otro chaval.

Luego se la encastraba hasta el fondo haciéndole quejarse por el puntazo, pero pronto Ramiro aflojaba los glúteos y se entregaba como una zorra para que la montase el macho.

Y al mismo tiempo él le daba con fuerza a Iñigo y le obligaba a estremecerse de pies a cabeza, zarandeándolo como a un muñeco bien sujeto por ambas caderas.

Y eso al conde lo ponía muy cachondo y su verga no se bajaba aún después de correrse en las entrañas del mancebo; y continuaba follándolo hasta que los otros tres terminasen de vaciar sus bolas expulsando chorros de semen que sólo se desperdiciaban los que salían por la uretra de Iñigo y de Guzmán, si a ese otro no le daba tiempo de poner la boca para recogerlo.

Y al reunirse otra vez con sus anfitriones, leyeron también en sus caras el tiempo que pasaran fornicando entre ellos y, además, usando a Rui como su ramera para darle por culo hasta no tenerse en pie, el muy cabrito del zagal, por el tremendo temblor que tenía en las rodillas de tanto estar a cuatro patas o doblado como una mesa a la que sujetan por delante y por detrás con dos gruesos pernos de duro metal.

Tampoco a ellos les bastara la fiesta de la noche anterior en el salón del castillo y casi hasta el amanecer follaron a destajo rompiéndole el ano a Rui, que apareció escarranchado de patas como si tuviese los tobillos trabados a una barra que no le dejase juntar los pies.

El conde pensó sin temor a equivocarse que al chico le habían metido por el culo hasta una mano entera, pues ni las vergas de los imesebelen lo dejaran nunca tan abierto ni andando como una pata que acaba de poner un huevo.

Es verdad que en la orgía que se montara la noche anterior a Rui se la endiñó Otul, que quizás fuese el más dotado de los senegaleses, y eso era bastante para que el ojete del chico estuviese dilatado y resentido tras el polvazo que le metió el negro.

Todo empezó porque el conde, en su afán de adjudicarles ese chico a Silvestre y Cenón, para que se lo quedasen como su puta, sacó a relucir las virtudes de Rui y su habilidad para meterse grandes rabos por el culo.

Y como prueba, Nuño mandó que se presentase en el salón Otul y le ordenó desnudarse y coger a Rui por las caderas y clavarle el cipote de golpe.

El negro se acercó al chico y lo levantó del banco donde estaba saboreando un postre.

El chaval ni rechistó, pues imaginaba la golosina que le iban a dar, y el africano le arrancó la ropa a tirones y, lubricándole el culo con saliva, lo sentó en su verga como si estuviese poniéndose una capucha en el glande.

Y le entró entera sin que Rui pestañease ni gimiese hasta que Otul empezó a moverlo deslizándolo por su tranca como a un pelele pinchado en una estaca engrasada.

Aquello excitó a todos los presentes y mucho más a Cenón, que miraba el cuerpo de ébano del guerrero y sus formidables atributos como si fuesen los de un coloso mitológico.

A Silvestre le pingaba suero por la polla sin parar y vio como estaba de salido su amado mirando al negro.

Y debió poner tal cara de vicio y ganas de orgía extrema y depravada, que el conde le insinuó si quería que su amigo disfrutase también con la música del címbalo que hacía sonar el guerrero africano con tal maestría y potencia.

Y el alcaide dijo sí y el mismo le dejó al aire el culo de su amado y lo llevó junto al senegalés para que lo empalase mientras él se la mamaba a su querido amigo, ya enculado por la contundente maza de Otul.

Y lo mismo que a Rui, a Cenón le entró entera y sin apuros la verga del africano; y gozó como una perra con los empellones que le metió y notando los rudos golpes que le atizaba en las nalgas con sus férreos muslos.

Y la fiesta se animó y el conde jodió a Guzmán sobre la mesa y también les ordenó a los tres esclavos que se follasen de la manera que ya sabían.

Y todos se corrieron, pero no terminó la velada tan sólo con esas primeras folladas y hubo más después.

Participaron todos los imesebelen, que gozaron de sus putitos habituales, y Silvestre le dio por culo a su amado que también le daba a su vez a Rui.

Y al siguiente ayuntamiento entre esos tres, el más macho se jodió a la zorrita y ésta se la chupó a Cenón, que lo dejó seco, pues le ordeñó la pija hasta exprimírsela totalmente.

Por su parte, Nuño se ventiló a Iñigo tras follar a Guzmán, al tiempo que ahora el trío lo formaban el mancebo y los otros dos, que se la mamaron por turnos y los dos machitos se follaron a su adorado y amado compañero.

Pero luego, los culos de Sergo y Ramiro también se llevaron su ración de leche del amo, como los estómagos de Iñigo y Guzmán se llenaron con semen del conde y sus compañeros de esclavitud.

Pero sin duda quien más polla y esperma tragó por boca y culo fue Rui, al que no pararon de metérsela los dos caballeros que a partir de entonces serían sus amos o sus chulos, todo depende de como queramos tomar la relación de una zorra destinada a ser la puta fija de dos machos que la van a joder a todas horas sin preguntarle si le apetece o si le duele el culo para metérsela otra vez.

Nuño había dormido bien y mucho, tras la orgía improvisada que se formó al final de la cena de la noche anterior.

Los esclavos aún dormían a pierna suelta y resoplaban como cachorros satisfechos y tranquilos al amparo de la protectora mano de su amo.

Todos los muchachos se acostaron rendidos y agotados de soltar semen por sus penes y también los ojetes de sus culos les habían quedado muy abiertos e irritados de tanto meter y sacar rabos por ellos; al punto que era de suponer que sus huevos no estuviesen necesitados de vaciarse tan pronto.

Y, sin embargo, en cuanto el conde le puso la mano al mancebo sobre una nalga, el chico se despertó no con sobresalto, sino con ansia de polla y de inmediato le ofreció el culo al amo para que lo montase de nuevo a modo de saludo para darle los buenos días.

Y el conde, cuyos testículos tenían que estar más vacíos que los de sus esclavos, no dudó en subirse sobre la espalda del mancebo y, sin necesidad de ayudarse con una mano, su polla encontró el agujero del chaval y entró por el orificio como el amo entra en su casa sin llamar a la puerta ni anunciarse con palabras.

Y con el traqueteo del lecho los otros mozos se fueron despejando y al ver a su compañero bajo el cuerpo del amo que lo sodomizaba con energía suficiente como para atravesarlo de lado a lado, ellos también se excitaron y se sentaron en la cama con cara de esperar que les cayese algo o por lo menos les diesen algo de leche fresca para llenar el vacío matinal de las tripas.

Nuño los vio y le hizo gracia esos ojos pedigüeños y sin sacarla del culo de Guzmán, les ordenó aparearse entre ellos.

Y ya sabían que eso significaba unirse los tres formando una cadena bien ensamblada, poniéndose al frente de ella el bello y rubio doncel, en el medio el joven macho de pelo ondulado como las aguas de un mar de color negro y detrás suya, dándole fuertemente por el culo, el vigoroso y rubicundo vikingo.

Y el orden tenía que ser ese, pues la noche anterior y sobre la mesa donde cenaran, quien se quedó detrás de los otros dos y se la calcó a Sergo con todas sus ganas fuera Ramiro.

El amo les ordenaba que al hacer eso entre los tres, en la cabeza siempre estaría Iñigo, pero después se alternarían alternativamente los otros dos para unirse por el culo entre si.

Y no cabe duda que era un reparto equitativo del gozo y las sensaciones placenteras que esos dos machos sintiesen tanto por el ano como por la polla, ya que al otro sólo le iba poner el culo y que lo jodiesen cuanto quisieran y aguantasen sus vergas duras y con fuerza para preñarlo.

Y los tres chicos se colocaron uno detrás de otro y se fueron penetrando sucesivamente, clavándosela antes Ramiro a Iñigo; y una vez ensartado éste, Sergo le separó las nalgas a Ramiro y viéndole el culo por unos instantes, porque le encantaba ver el agujero de ese mozo cerrado y latiendo mientras esperaba que le entrase la polla de su compañero, le escupió en el ano y apoyó el glande de su cipote para ir metiéndoselo despacio y percibiendo cada átomo del recto del otro chaval.

Luego se la encastraba hasta el fondo haciéndole quejarse por el puntazo, pero pronto Ramiro aflojaba los glúteos y se entregaba como una zorra para que la montase el macho.

Y al mismo tiempo él le daba con fuerza a Iñigo y le obligaba a estremecerse de pies a cabeza, zarandeándolo como a un muñeco bien sujeto por ambas caderas.

Y eso al conde lo ponía muy cachondo y su verga no se bajaba aún después de correrse en las entrañas del mancebo; y continuaba follándolo hasta que los otros tres terminasen de vaciar sus bolas expulsando chorros de semen que sólo se desperdiciaban los que salían por la uretra de Iñigo y de Guzmán, si a ese otro no le daba tiempo de poner la boca para recogerlo.

Y al reunirse otra vez con sus anfitriones, leyeron también en sus caras el tiempo que pasaran fornicando entre ellos y, además, usando a Rui como su ramera para darle por culo hasta no tenerse en pie, el muy cabrito del zagal, por el tremendo temblor que tenía en las rodillas de tanto estar a cuatro patas o doblado como una mesa a la que sujetan por delante y por detrás con dos gruesos pernos de duro metal.

Tampoco a ellos les bastara la fiesta de la noche anterior en el salón del castillo y casi hasta el amanecer follaron a destajo rompiéndole el ano a Rui, que apareció escarranchado de patas como si tuviese los tobillos trabados a una barra que no le dejase juntar los pies.

El conde pensó sin temor a equivocarse que al chico le habían metido por el culo hasta una mano entera, pues ni las vergas de los imesebelen lo dejaran nunca tan abierto ni andando como una pata que acaba de poner un huevo.

Es verdad que en la orgía que se montara la noche anterior a Rui se la endiñó Otul, que quizás fuese el más dotado de los senegaleses, y eso era bastante para que el ojete del chico estuviese dilatado y resentido tras el polvazo que le metió el negro.

Todo empezó porque el conde, en su afán de adjudicarles ese chico a Silvestre y Cenón, para que se lo quedasen como su puta, sacó a relucir las virtudes de Rui y su habilidad para meterse grandes rabos por el culo.

Y como prueba, Nuño mandó que se presentase en el salón Otul y le ordenó desnudarse y coger a Rui por las caderas y clavarle el cipote de golpe.

El negro se acercó al chico y lo levantó del banco donde estaba saboreando un postre.

El chaval ni rechistó, pues imaginaba la golosina que le iban a dar, y el africano le arrancó la ropa a tirones y, lubricándole el culo con saliva, lo sentó en su verga como si estuviese poniéndose una capucha en el glande.

Y le entró entera sin que Rui pestañease ni gimiese hasta que Otul empezó a moverlo deslizándolo por su tranca como a un pelele pinchado en una estaca engrasada.

Aquello excitó a todos los presentes y mucho más a Cenón, que miraba el cuerpo de ébano del guerrero y sus formidables atributos como si fuesen los de un coloso mitológico.

A Silvestre le pingaba suero por la polla sin parar y vio como estaba de salido su amado mirando al negro.

Y debió poner tal cara de vicio y ganas de orgía extrema y depravada, que el conde le insinuó si quería que su amigo disfrutase también con la música del címbalo que hacía sonar el guerrero africano con tal maestría y potencia.

Y el alcaide dijo sí y el mismo le dejó al aire el culo de su amado y lo llevó junto al senegalés para que lo empalase mientras él se la mamaba a su querido amigo, ya enculado por la contundente maza de Otul.

Y lo mismo que a Rui, a Cenón le entró entera y sin apuros la verga del africano; y gozó como una perra con los empellones que le metió y notando los rudos golpes que le atizaba en las nalgas con sus férreos muslos.

Y la fiesta se animó y el conde jodió a Guzmán sobre la mesa y también les ordenó a los tres esclavos que se follasen de la manera que ya sabían.

Y todos se corrieron, pero no terminó la velada tan sólo con esas primeras folladas y hubo más después.

Participaron todos los imesebelen, que gozaron de sus putitos habituales, y Silvestre le dio por culo a su amado que también le daba a su vez a Rui.

Y al siguiente ayuntamiento entre esos tres, el más macho se jodió a la zorrita y ésta se la chupó a Cenón, que lo dejó seco, pues le ordeñó la pija hasta exprimírsela totalmente.

Por su parte, Nuño se ventiló a Iñigo tras follar a Guzmán, al tiempo que ahora el trío lo formaban el mancebo y los otros dos, que se la mamaron por turnos y los dos machitos se follaron a su adorado y amado compañero.

Pero luego, los culos de Sergo y Ramiro también se llevaron su ración de leche del amo, como los estómagos de Iñigo y Guzmán se llenaron con semen del conde y sus compañeros de esclavitud.

Pero sin duda quien más polla y esperma tragó por boca y culo fue Rui, al que no pararon de metérsela los dos caballeros que a partir de entonces serían sus amos o sus chulos, todo depende de como queramos tomar la relación de una zorra destinada a ser la puta fija de dos machos que la van a joder a todas horas sin preguntarle si le apetece o si le duele el culo para metérsela otra vez.

martes, 2 de abril de 2013

Capítulo L

Una sólida muralla, en cuyo extremo se destacaba una torre más alta que el resto, todas de forma cúbica y dentadas en su cima con almenas usadas como parapetos por los arqueros a la hora de defender la fortaleza de cualquier ataque enemigo, les anunció al conde y sus hombres que se acercaban al imponente castillo de Alarcos.

Nuño mandó sonar el cuerno de guerra para anunciar su presencia y uno de los imesebelen alzó el brazo para mostrar en alto la enseña feudal con las armas de Alguízar que remataba su blasón una cimera empenachada en azul, blanco y rojo y ceñida en lo alto por una corona condal.

A la vista del grupo de jinetes se abrieron las puertas del castillo y cinco guerreros salieron por ellas dirigiéndose hacia el conde y su gente.

Al frente de ese comité de bienvenida iba Don Silvestre, el alcaide del bastión, y con él cuatro hombres de armas formaban su escolta y el comité que recibía al conde en Alarcos, enarbolando el pendón de Castilla en señal de acatamiento al rey y de cordialidad con sus enviados.

Don Silvestre saludó a Nuño con una inclinación de cabeza, pues el rango del conde rara superior al suyo, dado que el conde formaba parte del reducido círculo de prohombres de reino que al mismo tiempo eran miembros del consejo real.

Y el de Alguízar respondió al saludo con cortesía sin dejar de lado ni un ápice de su alta posición en la corte ni de su abolengo nobiliario.

Eran tiempos en los que los lazos de obediencia y vasallaje, establecidos en función de una estructura social rígida, vertical y piramidal por capas casi impermeables y siempre difíciles de superar sino te ayudaba la sangre y el nacimiento, constituían la médula que vertebrada la espina dorsal de aquel mundo estratificado y sometido a férreas normas de conducta sumisa de los menos privilegiados ante los poderosos; y todo ello adornado con un ceremonial casi religioso de culto al señor.

Sin olvidar que la mayor parte de la población de un reino eran siervos de la gleba, que poca libertad tenían frente a los dueños de la tierra, o esclavos en toda la extensión de la palabra que sólo eran una propiedad más de sus dueños.

Y a los plebeyos, entre los que estaban los burgueses, entendiendo por tales los habitantes de un burgo o ciudad y no un acomodado ciudadano, como se calificó siglos más tarde a las personas conservadoras y adineradas, no les quedaba más remedio que protegerse de los abusos de la nobleza al amparo de los abades y obispos y bajando la cerviz como bueyes capados, además de pagarles los consiguientes diezmos y otras limosnas que a cambio de indulgencias y perdones les iban sacando a tiras como la piel le saltaba a un esclavo castigado por el látigo de su amo.

El baño caliente y la frescura de las esencias conque los eunucos perfumaban el agua, dejaban los cuerpos del conde y sus caballeros esclavos relajados y descansados como si antes de eso no hubiesen cabalgado largo y tendido por campos de mieses y baldíos o yermos territorios, procurando bordear los bosques de encinas u otra espesura, por si les tendían una celada los esbirros de Don Fadrique.

Nuño tuvo ganas de solazarse con los cuerpos de sus muchachos y los acarició a todos primero y luego los palpó con brío y apretó sus carnes con fuerte apetito sexual y pasó a penetrarlos y dejar que ellos también gozasen unos con otros como burros salidos y siempre al son que tocase el amo.

También el resto de la comitiva del conde se despachó a gusto vaciando los huevos de la presión de la leche almacenada durante el último trecho del viaje, que en el caso de los imesebelen era mucha y necesitaban rápidamente un cumplido desahogo para que no les reventasen, y los culos de los eunucos, los dos napolitanos y por supuesto el de Rui, quedaron servidos para el resto de esa jornada; o al menos hasta pasada la media tarde.

El alcaide aguardaba al conde en el salón principal del castillo, ya a mesa a puesta y rebosante de apetecibles viandas, y con él estaba un joven en la mitad de la veintena que le fue presentado a Nuño con mucha parsimonia al nombrarlo, añadiendo que era Don Cenón, el heredero del barón de Bertia.

El muchacho era atractivo y destacaban sus ojos verdes, que relucían medio tapados por parte de la media melena parda y lisa y algo desaliñada que le enmarcaba la cara.

Y el conde lo saludó con mucha condescendencia pues el cuerpo del mozo cuando menos merecía un respeto aunque no llevase la sangre de un noble. Nuño les fue presentando a sus muchachos a los dos caballeros y pudo darse cuenta que la belleza de sus chicos no les era indiferente a ninguno de los dos.

Ni tampoco se le escapó al conde ni al mancebo que ambos hombres se intercambiaban miradas de una complicidad particular, que en parte recordaban las que ellos mismos se dirigían cuando estaban con alguien que no debía conocer la especial relación existente entre los dos.

Guzmán en seguida dedujo que esos tíos estaban liados y se amaban, pero también le dio la impresión que no descartaban incluir a otro u otros en sus ratos de sexo.

Sin duda eran pareja unidos por una fuerte pasión, pero sin despreciar disfrutar de otro cuerpo de hombre para retozar juntos y saciarse de sensaciones eróticas y fuertes dosis de vicio y placeres.

Y no sólo Cenón era bello, pues Silvestre, ya en los treinta años, era un macho que podía dejar sin respiración a cualquier damisela en edad de merecer.

Un hombre fuerte y musculoso, de barba cerrada y con mucho vello en los antebrazos y sobre el dorso de las manos, que auguraban un resto corporal tapizado de pelos negros en abundancia.

Y, desde luego en mayor cantidad que el de su amante, cuyo aspecto era muy masculino, pero menos duro que el del alcaide.

De todas formas a Nuño no la hacia puta gracia que aquellos dos machos anduviesen rondando a sus esclavos, no porque no se fiase de la fidelidad y cordura de los chavales, sino que temía, como siempre, que sus gracias y hermosuras tentasen excesivamente a los otros y tuviese que ajustarles las cuentas a todos de forma drástica.

Pero también tuvo la ocurrencia de hacer venir junto a ellos a Rui y lo puso delante de los morros de Silvestre y Cenón como un señuelo para hacer envestir al toro.

Y vaya si causó efecto en ellos el remeneo de cachas del avispado zagal y sus miradas falsamente inocentes que encubrían su natural tendencia a encandilar a los hombres y llevarlos al huerto para disfrutar con sus vergas dentro de su vicioso culo.

Rui quedó prendado de la virilidad de Silvestre y no había que escudriñar mucho el gesto de su rostro para adivinar que ya se veía sentado a horcajadas sobre los muslos de ese macho y con su polla clavada en el culo para sentirse totalmente empalado, de paso que se aprovechaba del pene del otro machazo algo más joven, que se lo imaginaba gustoso y gordo como una morcilla de Burgos y dándole rica leche para saciar su lujuriosa voracidad sexual.

Hizo lo indecible para caerle bien a esos dos caballeros y tampoco le hacía falta mucho esfuerzo para gustarles, pues Rui era tan bien parecido y de buenas carnes prietas y puestas en el sitio justo para resultar un capricho lascivo, como zorra para saber atraer las miradas de los hombres hacia sus redondas y turgentes nalgas, tan sugerentes para cualquier macho como el mejor par de tetas de una moza lozana y hermosa.

Pero por si todavía quedaban dudas acerca de si Rui consiguiera encandilar a Silvestre y a su amigo Cenón, el mancebo, muy en su papel de celestina para lograr su propósito de librarse de esa putilla, entabló una animada conversación con ambos caballeros sobre los placeres que puedan darse en una relación entre hombres, llegando incluso al apareamiento, y al conde y al resto de los chicos les quedó claro cuales eran las preferencias sexuales de esos dos jóvenes guerreros.

El mayor prefería metérsela por el culo a otro tío y al más joven, su amado Cenón (escrito con C, como le puntualizó al mancebo al preguntarle si su nombre era Zenón, con Z, como el del filósofo griego de la escuela eleática), tanto podía gustarle un buen culo masculino como una contundente verga grande, dura y absolutamente empalmada, entrándole por el ano; sobre todo si era la de su amante.

Y si disponía de otro agujero para clavársela mientras el otro lo perforaba a él, entonces el gozo era perfecto y total.

Y el conde y el mancebo tuvieron la misma idea para insinuarles a esa pareja que disfrutasen esa noche en compañía de Rui; que por la sonrisa que dibujaron sus labios, el muy puta no le hacía ascos en absoluto a tal propuesta.

Pero antes había que disfrutar de la cena opíparamente preparada por los criados del alcaide para obsequiar y ofrecer una grata hospitalidad a tan distinguidos huéspedes.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)